寒い時期になって暖房ボイラーを使用するようになると、気になるのが「不凍液」です。不凍液は量が減ることでエラーを出してしまったり、最悪のケースだと暖房ボイラーが全く動かなくなってしまいます。これを防ぐためにも日々の点検が重要です。

しかし不凍液量が減ってから「しまった!」と慌ててしまうケースが多く、修理業者を手配してもすぐには来れない様子…。そんな時に自分で不凍液を補充できるのであればやってみたいという人も多いのでは?

今回は「給湯暖房機、暖房ボイラーの不凍液って自分で補充可能?」というテーマで進めていきたいと思います。

こたろー

こたろー不凍液補充ができるかどうかはケースバイケースですが、できる場合は不凍液の補充方法、注意事項を解説するのでぜひ参考にしてください。

不凍液を自分で補充する前に確認すべきこと

暖房配管は密閉式か半密閉式か

これまでに何度か不凍液の補充をしたことがあって「久々だからやり方を忘れてしまった」という場合はスルーしてもらって構いません。もし「今回初めて不凍液の補充をやってみようと思い、自分でも出来るかどうか調べている」という人は、ご自身のお家の暖房配管が「密閉式か、半密閉式か」を調べてください。

もし半密閉式ならユーザー自身で不凍液を補充することができるでしょう。しかし密閉式の場合は、不凍液を補充するのにポンプ等の器具が必要になるので、初心者がやるのにはハードルが高すぎると思います。

密閉式か半密閉式かの判別法法は「不凍液が空気に触れているかどうか」です。詳しくは別記事に書いてあるので、そちらを参考にしてください。

何の不凍液を使用しているかの確認が必要

不凍液には幾つか種類があり、それぞれ対応温度や性質が異なります。原則として「混ぜるな危険」です。そして注意してもらいたいのが、今使われている不凍液の種類は補充した人間にしか分からないという点です。

例えば、お使いの暖房ボイラーがノーリツ製のボイラーだったとしても、ノーリツ製の不凍液が使われているとは限りません。こればかりは暖房ボイラーを施工した業者、あるいは不凍液交換をしてくれた業者に確認が必要です。

異なる不凍液を混ぜて使用してしまうと不凍液の性能が失われてしまう可能性がある他、循環ポンプなどが故障してしまう可能性があります。自分で補充をする前にまずは何の不凍液が使用されているのかを調べ、それと同じ物を使用するようにしましょう。

不凍液の補充方法、やり方について

まずは不凍液残量の確認

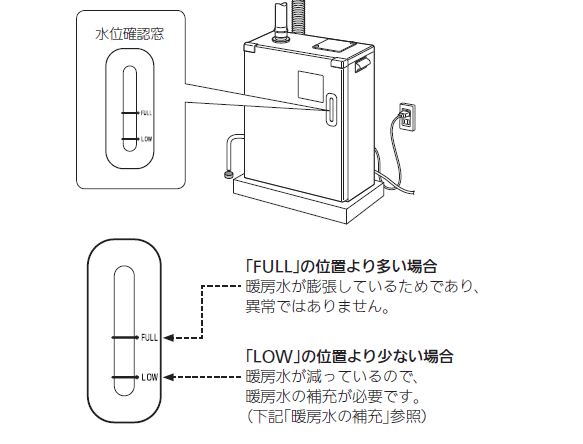

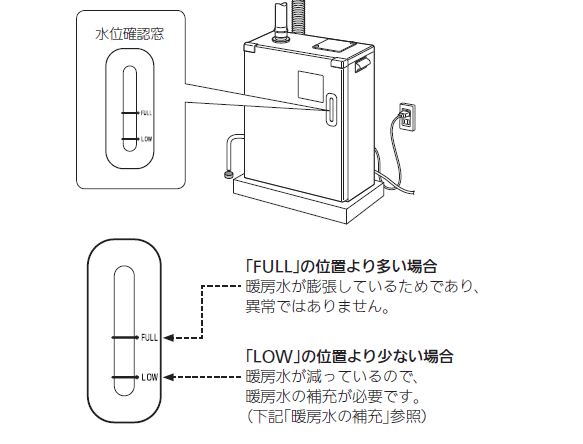

暖房ボイラー本体のフロントカバーには、内部のリザーブタンクが覗ける位置に「水位確認窓」があると思います(位置は暖房ボイラーの種類によって異なります)。結構見にくいので、必要に応じてライトで照らしたりするのも有効です。

場合によってはフロントカバーを開けてみてもいいです。正面が2本のビスで止まっているので、それを外せばOK。外したビスは無くさないようにしてください。ここでLOWよりも低い位置に水位がある場合は、LOWとFULLの間くらいまで足してあげるといいでしょう。

ちなみにE043は不凍液不足のエラーになりますが空気がらみでも表示される可能性があるので、ちゃんと残量を確認してから補充することをおすすめします。

密閉式の場合は給湯器本体のリザーブタンクを使用しないため、空っぽになっていることがほとんどです。リザーブタンクによる残量確認はあくまで半密閉式でのみ有効だと思ってください。

リザーブタンクに対して注ぎ入れる

ノーリツで案内している不凍液補充の方法は上記のようなものですが、膨張逃し弁を開ける方法はリスクが伴うので、知識のある人以外にはおすすめしません。どうしても膨張逃し弁を開ける場合は確実に暖房ボイラーが運転を停止していて、内部の不凍液も冷めている状態で行うようにしてください。

膨張逃し弁の横には小さな穴が開いていてリザーブタンクと繋がっているのですが、通常であれば「リザーブタンクに補充→本体内で不凍液が不足したらリザーブタンクから補充する」という流れになっているので、膨張逃し弁の横にある小さな穴に注げばOKです。あとはリザーブタンクの目盛りを見ながら、LOWとFULLの中間くらいまで補充してあげましょう。

ちなみにFULLの目盛りもタンクの下の方にありますが、暖房水は熱されることで膨張するので、FULLを超える量の不凍液を入れても排水されて無駄になってしまうだけです。

ガス給湯暖房機の場合は補充が不要なケースあり

ちなみにガス給湯暖房機の場合、多くのケースでは「自動給水機能」というものがあり、ユーザーの方で不凍液を補充しなくても、自動的に水を足してくれるという機能を持った物が主流となっています。

そのためガス給湯暖房機の場合はユーザーの方で不凍液を補充する必要がないケースが多いため、給湯器の外側の分かりやすいうちに補給口がなく、補充する場合はフロントカバーを開ける必要が出てきます。開けても中がごちゃごちゃしていて見にくかったり、補給口を見つけたとしても給湯器内に不凍液をこぼしてしまうと大変なことになるため、ユーザー自身での補給はおすすめしません。

不凍液交換に関する注意事項

E043が頻発する場合は暖房回路の漏れを疑うべき

E043が表示されると暖房水が不足していることがほとんどですが、短絡的に「E043が表示されたら不凍液を補充すればOK」と考えてしまうのは危険です。暖房配管の状況にもよりますが、そもそも不凍液はそんなに補充が必要になることはないですし、頻繁に補充が必要になるのであれば暖房配管から不凍液が漏れている可能性を疑うべきでしょう。

E043は暖房配管内の空気によって発生するケースもあるので一概には言えませんが、リモコンの電源の入り切りでは復旧しないE043が月に3回以上出る場合は、暖房配管からの漏れを疑うべきではないかと思います。

応急処置として水を混ぜるのは?

前項で「ガス給湯暖房機は水を足している」と書きましたが、少し暖房に詳しい人は「応急処置として水を混ぜるのって問題ないの?」と思うかもしれません。実際にガス給湯暖房機では水を足しているわけですし「不凍液は混ぜられない→現在使用している不凍液が分からないなら水を混ぜればいいのでは?」とか、あるいは「ちょっと足せばいいだけなのに不凍液を買うのは気が引ける」など、色んなシチュエーションがあるでしょう。

結論としては「応急処置なら問題ない」です。ただし不凍液の劣化が早まりますし、それによって暖房配管が腐食すると被害が大きくなってしまうので注意が必要です。あくまで応急処置に留め、騙し騙し補充しながら7~8年…とはならないようにしてください。

不凍液は3年~5年に一度総入れ替えをすること

不凍液は劣化するので補充で乗り切るばかりでなく、3年~5年に一度総入れ替えをしてください。ちなみにメーカーの取り扱い説明書では2年~3年に一度という記載がありますが、個人的に「2年~3年に一度だと金銭的な負担が大きすぎる」と考えているので、暖房ボイラーの機器寿命が10年だとすれば折り返し時点の5年で総入れ替えというカタチでも十分だと思っています。

不凍液が悪くなって暖房機が故障するくらいならまだいいのですが、床下配管からの水漏れなどを引き起こしてしまうと不凍液交換の倍以上の修理費用が発生することも珍しくありません。不凍液が劣化すると熱効率も悪くなってしまうので、お家を守るという意味でも燃料費の節約という意味でも、不凍液は定期的に交換するようにしましょう。

まとめ

半密閉式なら自分での不凍液補充も可能

不凍液は混ぜてはいけない、応急処置なら水でもOK(要注意)

補充はひと時しのぎ、不凍液は定期的に総入れ替えしよう

シチュエーションにもよりますが、半密閉式の暖房ボイラーであれば比較的簡単に不凍液の補充が可能です。プロを手配しても2L以内の補充なら1万円以下でやってくれるのではないかと思いますが、自分で出来るなら自分でやりたいという人も少なくないでしょう。

ただし膨張逃し弁(ラジエータキャップ)を取り外すのは危険なので、出来るだけ触らないことをおすすめします。火傷のリスクもありますし、ボイラー内の圧力が高ければ不凍液が噴水のようになってしまい、ボイラー周辺が不凍液だらけになってしまいます。

取扱説明書にも簡単な説明が掲載されていると思うので、そちらも参考にしてみてください。ご自身で挑戦してみる場合は、くれぐれも注意しましょう(自己責任でお願いします)。

コメント